梅州雁洋镇国际慢城客家风必玩景点深度行程攻略

暴雨突袭与古镇初遇(Storm Strikes: First Encounter with the Ancient Town)

七月的雁洋镇像一块被蒸笼笼罩的翡翠。我背着30斤重的登山包,站在叶剑英纪念园的青石板路上,汗珠顺着脖颈滑进冲锋衣的领口。天气预报的“局部阵雨”此刻化作天边翻涌的墨色云团,远处五指峰的轮廓在闪电中忽隐忽现。

“后生仔,快啲入来避雨!”客家阿婆的呼唤穿透雷声。我跌跌撞撞冲进志睦楼民宿,屋檐坠落的雨帘瞬间将世界切割成碎片。老屋梁柱间飘来松木香,雨水在青砖天井炸开千万朵银花,客家蓝衫的阿婆递来姜茶时,我指尖仍在颤抖——这场暴雨,让国际慢城的“慢”字成了生存考验。

盛夏求生:茶田迷踪与围龙重生(Summer Survival: Lost in Tea Fields, Reborn in Hakka Tulou)

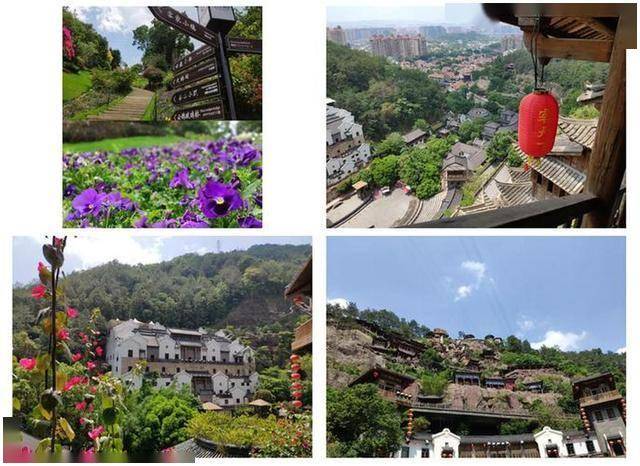

暴雨持续三天,梅江水暴涨漫过堤岸。当第四日晨曦刺破云层,我踩着泥泞深入雁南飞茶田。

8000亩茶树在积水里倒映着破碎的天空,采茶工腰间竹篓碰撞声清脆如编钟。突然脚下一滑,整个人栽进齐腰深的排水渠,登山杖卡在石缝发出断裂的脆响。

“抓住!”茶农老林抛来竹制茶筛当浮板。我们踩着自制“竹筏”漂过茶田,他教我辨认被暴雨打落的金萱茶芽:“浸过三日雨的茶叶,炒出来会有山洪的野气。”傍晚蜷缩在围龙屋火塘边烘干衣物时,屋顶排水系统正演奏千年传承的水韵交响——客家人用瓦当导流、暗渠分洪的智慧,让暴雨成了建筑的诗行。

展开全文

秋日突围:古道溯溪与味觉突围(Autumn Breakthrough: Stream Trekking and Flavor Revolt)

十月的阴那山飘起桂花雨,我在灵光寺千年柏树下啃完最后半块压缩饼干。手机地图显示桥溪古韵景区仅5公里,却因台风过境封路成为孤岛。循着溪流声钻进原始次生林,腐叶下暗藏的青苔让我两次滚落山涧。

当夕阳将瀑布染成琥珀色时,客家擂茶的香气牵引我找到守林人小屋。阿伯用山泉冲泡陈年单丛,粗陶碗里浮沉着野菊与薄荷。“客家人走山,三日饿九餐。”他笑着端出竹筒饭,熏肉油脂渗入香糯米饭的纹理,混着松针烟熏味在舌尖炸开——这是比任何能量胶都鲜活的求生滋味。

寒冬试炼:冰封慢城与体温经济学(Winter Trials: Frozen Slow City and Body Heat Economy)

腊月寒潮让雁洋镇变成水晶盆景。

我裹着借来的客家百衲被,在零下3℃的雁山湖露营。帐篷被冰雹砸出凹痕,保温杯里的开水两小时凝成冰坨。为获取热量,我跟着村民挖掘冬笋,手指冻得通红却挖出带着霜花的惊喜。

“后生女,试下用脚酿酒!”民宿老板娘拉我跳进温泉池。42℃的硫磺泉水漫过冻僵的膝盖时,皮肤刺痛如万针齐扎。我们头顶飘雪泡在露天汤池,看远处足球学校的少年在薄冰上训练——冷热两极的生存体验,竟诠释着客家人“外冷内热”的生命哲学。

春之涅槃:泥泞中的慢城真谛(Spring Nirvana: The True Meaning of Slow City in the Mud)

四月回访时,春雨将茶田小径泡成巧克力酱。我牵着因山体滑坡受惊的流浪狗,在塘心村百年戏台邂逅即兴山歌剧。客家妹子将我的暴雨历险编成歌谣,铜锣与二胡声里,那些生存危机都化作诙谐的衬词。

当最后一句“慢城教你急乜嘢”响彻山谷时,长教村的茶农送来清明新茶。滚水冲开茶叶的瞬间,我忽然读懂国际慢城图腾——那不仅是时钟减速的符号,更是客家人将极端环境熬煮成生活美学的千年秘方。暴雨冲毁的路标处,野蔷薇正从裂缝里开出第一簇花。

反转终章:生存手记变慢城指南(Twist Ending: Survival Journal Transforms into Slow City Guide)

如今我的登山包常备三件物品:志睦楼的竹制茶漏、守林人赠的应急草药包、记录着26家农家乐电话的防水笔记本。

那些曾让我濒临崩溃的极端天气,最终串联成四条独家生存路线:

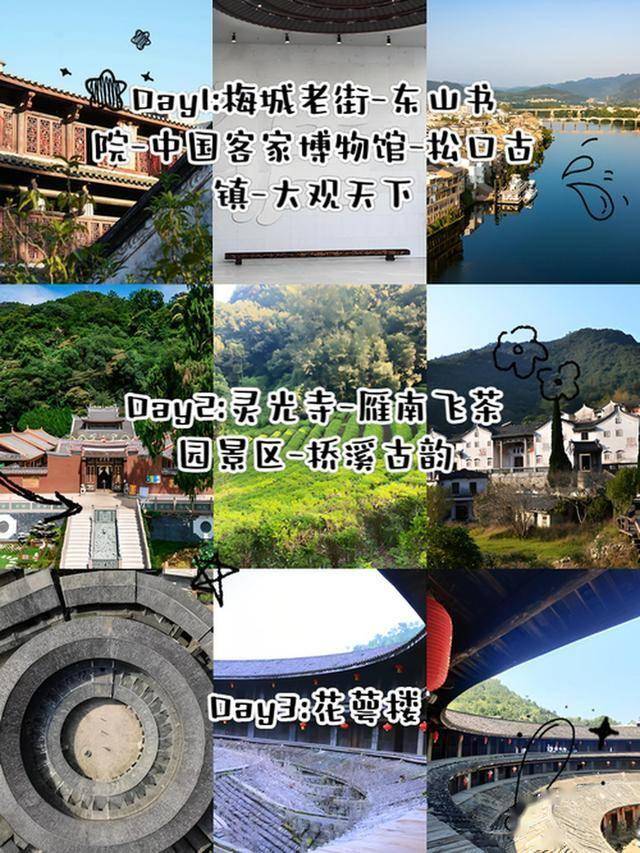

1. 暴雨茶道:从叶帅故居到桥溪古韵,沿客家排水系统行走(需备溯溪鞋)

2. 冰火两重天:晨练阴那山+午后温泉养生(推荐雁山湖木屋民宿)

3. 味觉求生训练:参加客家打糍粑/采茶体验抵餐费(塘心村文化中心预约)

4. 四季安全屋地图:标注有24小时炭火的老茶馆、备发电机的小卖部

当旅游博主们还在追逐网红打卡点时,我的粉丝们已学会用客家人的智慧解读天气预报——台风路径图即是另类茶旅路线,寒潮预警化作温泉季开幕信号。

这场始于生存挑战的旅行,最终教会我用客家围龙屋的圆融视角,将极端天气谱写成慢城生活的变奏曲。

实用信息锚点

评论